Wie gross ist das Potenzial für Ackerflächen in der Schweiz?

Die Nahrungsmittelproduktion soll an den Standort angepasst und ressourceneffizient erfolgen. So steht es in unserer Bundesverfassung. Was heisst das genau? Und haben wir diese Ziele schon erreicht oder gibt es Verbesserungspotenzial in der Schweiz?

Eine standortangepasste Landwirtschaft nutzt das agronomische und ökonomische Potenzial an einem Standort für die Nahrungsmittelproduktion unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit der Ökosysteme. Der Anbau von Kulturen für die direkte menschliche Ernährung ist die umweltschonendste und effizienteste Art der Bodennutzung – dort wo die Standortbedingungen dafür gegeben sind.

Einordnung der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung

Derzeit werden schweizweit 58 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen als Naturwiese, 38 Prozent als Ackerland und 4 Prozent der Fläche mit Dauerkulturen bewirtschaftet (Bundesamt für Statistik, 2024). Mehr als 50 Prozent der Ackerflächen werden derzeit für die Produktion von Futtermitteln genutzt (SBV, 2023).

Untersuchung der Potenziale für einen standortangepassten Ackerbau

Durch räumlich explizite Modellierungen haben Agroscope und das BLW die Flächenpotenziale für eine an den Standort angepasste Ackerbaunutzung in der Schweiz untersucht. Auf der Basis national verfügbarer Daten wurde analysiert, welche Landwirtschaftsflächen sich gemäss den Standortkriterien als Ackerland eignen würden. Dabei wurde angenommen, dass Biodiversitätsförderflächen und Dauerkulturen unverändert bleiben. Dasselbe galt für die Sömmerungsflächen.

Das Vorgehen kurz erklärt

Der Analyse lag ein dreistufiger Ansatz zu Grunde. Das Ackerlandpotenzial wurde anhand biophysikalischer Kriterien (Hangneigung, Boden- und Klimaeignung) sowie zweier ökologischer Kriterien (Vermeidung von Bodenerosion sowie Treibhausgasemissionen aus entwässerten organischen Böden) eruiert. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wurde in einem ersten Schritt mit der Bodeneignungskarte der Schweiz (Frei et al., 1980), der Hangneigung (Swisstopo, 2022) und der Klimaeignung (Holzkämper et al., 2015) überlagert. Es wurde angenommen, dass auf Landwirtschaftsflächen mit einer Neigung von bis zu maximal 35 Prozent Ackerbau technisch betrieben werden kann und dass das Klima sowie die Landwirtschaftsböden mindestens den Anbau von Weizen zulassen. In Szenario 2 wurden Flächen mit hohem Erosionsrisiko (Bircher et al., 2019) ausgeschlossen, in Szenario 3 zusätzlich die organischen Böden (Wüst-Galley et al., 2015).

Was die Analyse zeigt

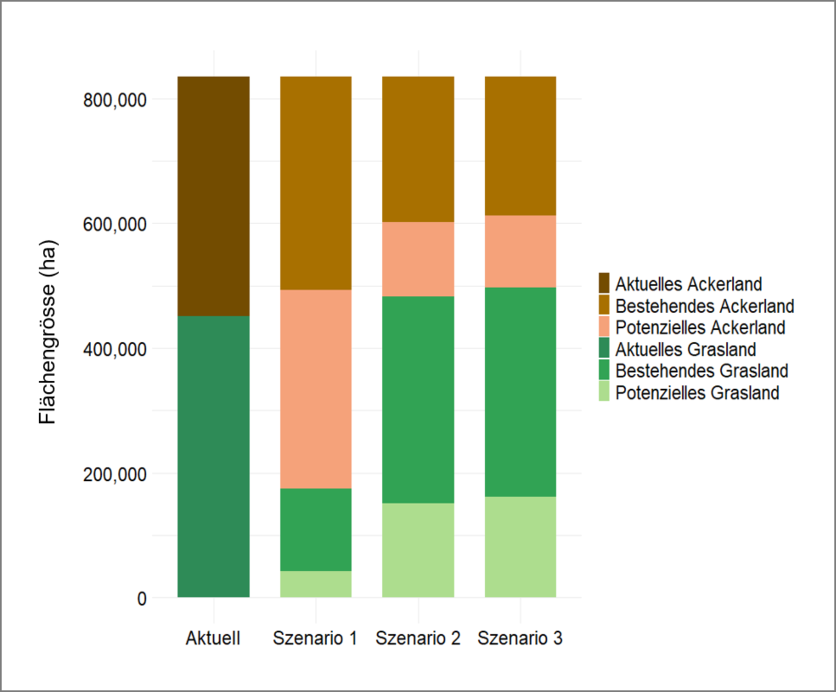

Szenario 1 zeigt ein maximal mögliches Ackerpotenzial. Die Verteilung von Ackerland und Grasland im zweiten Szenario ähnelt dagegen der aktuellen Nutzung. Insgesamt ist dabei ein Rückgang des Ackerlandes im Vergleich zur aktuellen Nutzung zu verzeichnen, da etwa 40 Prozent des derzeit genutzten Ackerlandes auf Grund des Erosionsrisikos besser als Grasland geeignet wäre. Im dritten Szenario beschränkt sich das Ackerpotenzial durch den Ausschluss organischer Böden weiter, während die Graslandfläche zunimmt. Da die organischen Böden schweizweit betrachtet nur einen kleinen Flächenanteil bedecken, unterscheiden sich Szenario 2 und 3 nur wenig (Abbildung 1).

Abbildung 1: Verteilung von Ackerland und Grasland in der aktuellen Nutzung und die Veränderung der Flächenverteilung in den verschiedenen Szenarien

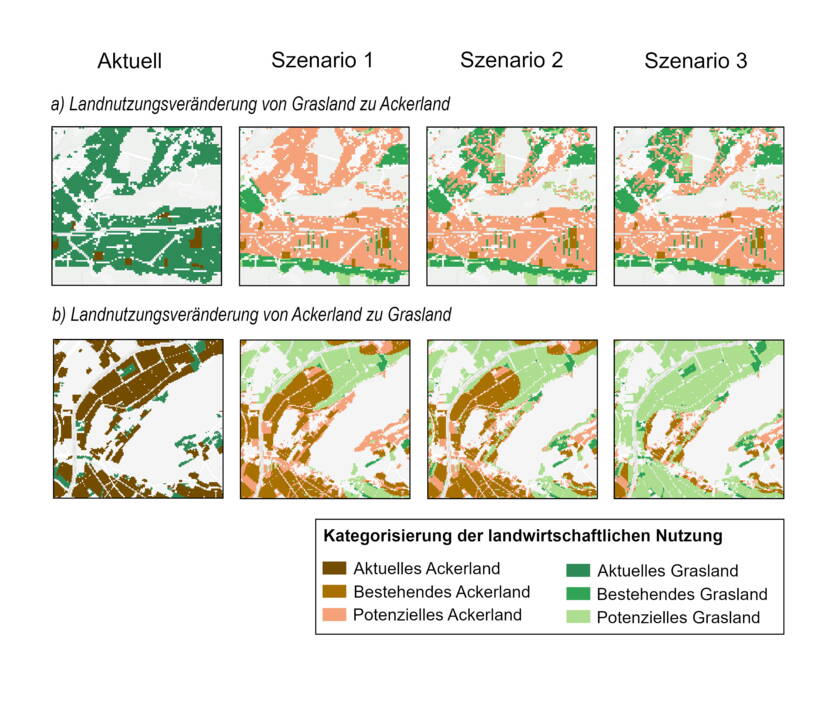

Vor dem Hintergrund des schweizweiten Trends zeigt Abbildung 2 anhand von zwei regionalen Beispielen wie sich die Flächennutzung zwischen Ackerland und Grasland bei einer besser an den Standort angepassten Bewirtschaftung verändert.

Abbildung 2: Regionale Beispiele für räumliche Veränderungen in der landwirtschaftlichen Nutzung. Während a) die Veränderung von Grasland zu Ackerland zeigt, stellt b) die Veränderung von Ackerland zu Grasland dar.

Genügend Ackerfläche – aber teilweise am falschen Ort

Die Ergebnisse zeigen, dass die standortangepassten Ackerflächen selbst in Szenario 3 in einer vergleichbaren Grössenordnung wie heute zu Verfügung stehen. Allerdings zeigen sich auf regionaler Ebene deutliche räumliche Verschiebungen zwischen Ackerland und Grasland. So wären auf einigen Flächen eine Umstellung der Landnutzung erforderlich, um die Ziele einer an den Standort angepassten Produktion, der biologischen Vielfalt und des Klimaschutzes zu unterstützen. In einem Folgeprojekt untersucht das Projektteam nun, was mögliche Auswirkungen einer solchen Transformation konkret wären.

Quellen

Bircher, P., Liniger, H., Prasuhn, V., 2019. Aktualisierung und Optimierung der Erosionsrisikokarte (ERK2): Die neue ERK2 (2019) für das Ackerland der Schweiz: Schlussbericht.

Bundesamt für Statistik, 2024. Landwirtschaftliche Nutzfläche – Ohne Sömmerungsfläche – In tausend Hektar.

Frei, E., Vökt, U., Flückiger, R., Brunner, H., Schai, F., 1980. Bodeneignungskarte der Schweiz. Bern.

Holzkämper, A., Fossati, D., Hiltbrunner, J., Fuhrer, J., 2015. Spatial and temporal trends in agro-climatic limitations to production potentials for grain maize and winter wheat in Switzerland. Reg Environ Change 15, 109–122. https://doi.org/10.1007/s10113-014-0627-7

Swisstopo (Ed.), 2022. DHM 25. Das digitale Höhenmodell der Schweiz.

Wüst-Galley, C., Grünig, A., Leifeld, J., 2015. Locating Organic Soils for the Swiss Greenhouse Gas Inventory. Agroscope Science.

SBV, 2023. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Brugg. https://www.sbv-usp.ch/de/services/agristat-statistik-der-schweizer-landwirtschaft/statistische-erhebungen-und-schaetzungen-ses, letzter Zugriff am 19. Mai 2025.

Mein Agrarbericht

Auswahl:

Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».